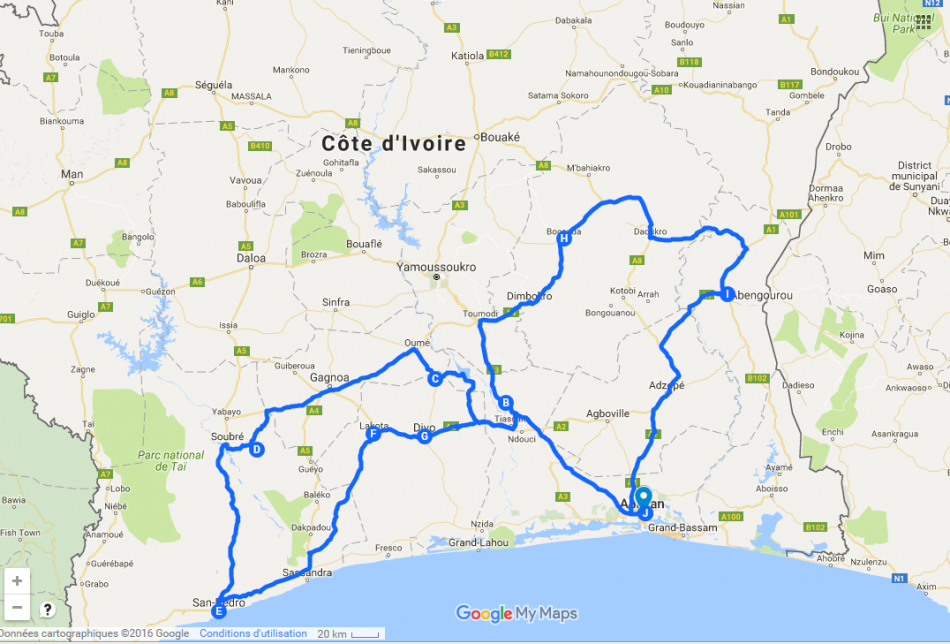

Boucle (s) du cacao en Côte d’Ivoire

31 décembre 2016 | Catégorie : Filières, Non classé, Plantations

Nous avons enfin pu nous rendre en Côte d’Ivoire, un pays incontournable lorsqu’on s’intéresse au cacao. Nous y avons passé 12 jours fin septembre 2016, dont neuf «en brousse»; le temps de faire plus de 2000 kilomètres de routes, pistes et chemins de terre. Ce fut l’occasion tant de rendre visite à des contacts de longue date que de s’arrêter de ci de là pour s’entretenir avec des planteurs, une rencontre en amenant une autre.

Que retenir en 12 jours seulement ? En premier lieu : l’hospitalité ivoirienne et la fierté des planteurs, même les plus démunis, à monter leurs parcelles et à partager leurs expériences. Notre démarche a parfois d’abord étonné : écouter et apprendre, et non pas donner des leçons ou vendre quelque chose («les bonnes pratiques agricoles» ?)…et encore moins promettre une «assistance». Nous avons la prétention d’avoir pu apporter des moments de fierté et de respect, en attendant de faire plus.

Une des premières questions que nous avons posées était : «pourquoi le cacao, ou le café, ou l’hévéa, ou le palmier à huile» ? On observe en effet des tendances contrastées lorsqu’il s’agit de remettre en valeur des plantations vieillissantes ou laissées à l’abandon.

En fait, la longévité et la vigueur des cacaoyers nous ont souvent émerveillés. «Ce n’est pas parce qu’on est vieux qu’on n’est pas productif» : dépassant moi-même l’âge moyen des planteurs ivoiriens, il était certes facile de s’entendre sur ce point avec mes interlocuteurs. Si des arbres de «cacao français» (type Amelonado) âgés de 50 voire 70 ans rapportent encore, et cela malgré un manque de taille, d’engrais commerciaux et de produits phytosanitaires, cela est surement dû à trois raisons: ils se trouvent aux abords immédiats des villages (apports d’engrais organiques par divagation des animaux, ordures ménagères etc.), ces vergers avaient été aménagés sur de bonnes terres et enfin les vieilles variétés étaient sommes toutes résilientes. Mais ces ilots de fertilité ne peuvent masquer la réalité : les vergers ne produisent pas assez, résistent de moins en moins aux maladies et pressions parasitaires, souffrent d’une pluviométrie en baisse qui impactent sévèrement les zones traditionnelles de culture. La terre se déminéralise et s’acidifie. «La terre est fatiguée». Il n’est plus possible de faire comme avant, à savoir : déboiser, créer de nouvelles cacaoyères sur des terres riches en humus forestier et bénéficier ainsi de la «rente forestière». Il ne reste plus de forêts à défricher dans les zones visitées; tout au plus peut-on repartir à la conquête de friches et forêts secondaires dégradées. Il est donc nécessaire de régénérer ou reconvertir de vieilles plantations.

Mais en y plantant quoi et comment ? Pas forcément du cacao ! Du café ? Ce n’est guère d’actualité. Café et cacao étaient certes plantés en association, et cela continue encore. Toutefois nous n’avons constaté que peu de renouvellement de ce type d’association lors de nos rencontres (cela doit être une question de zones). Par contre, nous avons vu beaucoup de jeunes plantations d’hévéa et de palmier à huile. Le coût de mise en place de l’hévéa est plus élevé que pour le palmier à huile, lui-même plus couteux que le cacaoyer. Mais même si le prix du caoutchouc a beaucoup chuté, nombre de planteurs interviewés aimeraient encore avoir de quoi investir dans l’hévéa : celui-ci rapporte 10 mois sur 12 si les arbres sont déjà assez grands. Cette régularité des revenus monétaires est un atout majeur. L’hévéa peut rapporter déjà au bout de 3 ans et s’il n’est certes plus possible d’avoir de bananiers lorsqu’on plante de l’hévéa, on peut planter du maïs pendant les 4 premières années. Les acheteurs de caoutchouc proposent des systèmes de micro-assurance (comme la COOP-CA PROCANSO à Soubré), et plusieurs petits planteurs n’ont pas hésité à nous dire qu’ils se sentaient mieux dans une coopérative d’hévéaculture que dans des coopératives de cacao. Il serait très intéressant de mener des enquêtes pour vérifier s’il y a effectivement des différences significatives d’opinions sur les coopératives de cacao et les autres …et pourquoi. Quant au palmier à huile : «c’est aussi moins de travail que le cacao». L’anacardier sera planté quant à lui lorsque les sols s’avèrent trop caillouteux.

Le cacao subit une autre concurrence : celle de l’orpaillage clandestin, dans la région du Nzi-Comoé. Les conséquences sont alors tant le saccage des vergers que la raréfaction de la main-d’œuvre disponible pour le travail au champ.

Le cacao reste néanmoins LA culture de rente, un pilier de l’économie ivoirienne. La tradition est là. La filière est puissante. La garantie d’un prix minimum au producteur à 1000 CFA (2015/2016) puis 1100 CFA (2016/2017) mise en place par le Conseil du Café-Cacao redonne espoir. Les primes de certification (Rainforest Alliance, Utz, Fairtrade, Cocoa Life) sont un plus apprécié, même si elles n’arrivent pas toujours jusqu’aux membres des coopératives. On continue donc avec le cacao.

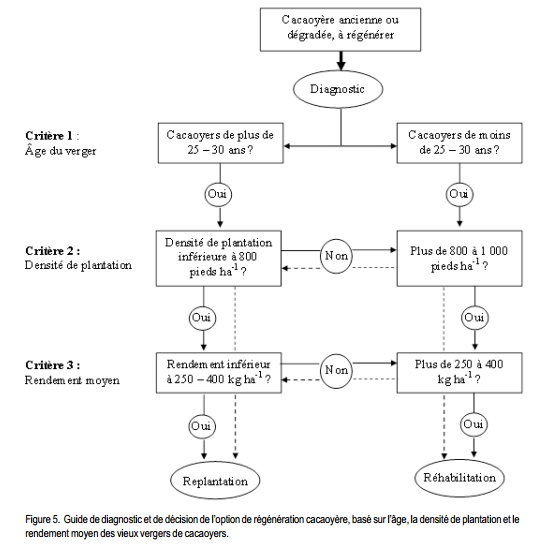

Mais comment régénérer une cacaoyère dégradée ? Une étude sous l’égide du CNRA propose un guide de diagnostic et de décision pour opter entre replantation et réhabilitation [1].

Source : African Crop Science Journal, V ol. 24, No. 3 http://www.ajol.info/index.php/acsj/article/view/142961

Le schéma ci-dessus a le mérite de proposer des critères simples et facilement observables sur le terrain. Il conviendrait sans doute d’y ajouter explicitement la présence de Swollen Shoot [2] ou non, ainsi que la toute première question évoquée plus haut : continuer avec le cacao ou choisir autre chose? Dans tous les cas, ce sont les petits exploitants agricoles qui décident empiriquement selon leurs connaissances propres, leurs moyens financiers, l’influence familiale et sociale, et les encouragements et intérêts des coopératives et des organismes d’appui et de vulgarisation (lorsqu’ils y ont accès).

Quel cacao planter et comment ? Ce que nous avons vu le plus souvent c’est du semis direct à partir de graines sélectionnées par le planteur dans sa propre parcelle. Dans les vieilles cacaoyères on trouve pèle mêle du «cacao français» (appelé ainsi car c’est celui qui avait été introduit à partir de 1880), des «cacaos ghanéens» (hybrides avec des Hauts Amazoniens introduits à partir des années 70) et du «tout venant». Mais le «cacao français» est délaissé. Même si les planteurs ont confiance dans la longévité de ce cacaoyer qui fait en quelque sorte partie de la famille, il faut attendre trop longtemps avant que les arbres produisent (jusqu’à 7 ans). La proportion d’Amenolado ne fait donc que décroitre. Or nous pensons qu’il a un potentiel très intéressant, pour un marché de niche.

Les planteurs peuvent aussi prendre des variétés hybrides sélectionnées par le Centre National de la Recherche Agronomique (CNRA) et promues par l’Agence Nationale du Développement Rural (ANADER). La variété surnommée «Mercedes» est devenue une star. Elle est produite par le CNRA et commercialisée dans le cadre d’une convention entre le CNRA et le Conseil du Café-Cacao. Elle a suscité bien des espoirs et reste souhaitée par beaucoup de planteurs que nous avons interviewés : précocité, rendement, résistance à la sécheresse, pas attaqué par le Swollen Shoot, grainage des fèves, teneur en beurre, etc. (Signalons une présentation « Comment cultiver et améliorer le rendement du Cacao Mercedes à l’hectare? » déposée sur Youtube le 02/10/2016 par le pseudonyme queenofmarketing1. Qu’on nous pardonne cette précision taquine). Mais nous avons aussi écouté des planteurs très critiques : «on plante du cacao Mercedes et c’est la loterie: ils y en a qui rapportent effectivement beaucoup et vite, mais la plupart sont surtout précoces pour produire du bois, pas des fruits». Il y aurait trop de variation entre les arbres, à croire que ce croisement de multiples clones ne serait pas assez «stable», comme le suppute un planteur, ou alors que des acheteurs auraient pu être escroqués par des intermédiaires écoulant du «faux» (rumeur invérifiable et qui peut devenir néfaste, comme toute rumeur). En tout cas, nous aurions bien aimé voir de nos propre yeux un hectare entier d’un verger familial produisant 3 tonnes, mais il faudra que nous cherchions beaucoup mieux la prochaine fois pour visiter des parcelles avec du Mercedes âgés de plus de 5 à 7 ans.

La pratique du greffage est peu connue des planteurs qui traditionnellement ne replantaient pas mais défrichaient et créaient de nouvelles cacaoyères. De plus, le greffage a été fortement découragé par l’ANADER, qui met en avant le risque sanitaire de propagation du swollen shoot. Or le greffage offre de multiples avantages : sélection facilitée, gain de temps pour la réhabilitation, et surtout possibilité de garder pendant un certain temps les parties encore productives du vieil arbre – un argument important pour tout planteur qui ne peut pas se permettre de sacrifier une source de revenu. Il est à noter que la consigne de ne pas greffer semble être maintenant assouplie, si le planteur est «accompagné». Ainsi, Mars finance un projet d’appui à la régénération de vergers qui s’appuie aussi sur le greffage: le projet « Vision for Change » mis en œuvre par l’ICRAF dans la région de Soubré.

Une autre question stratégique est le choix des pratiques culturales à adopter. Toutes les initiatives de vulgarisation agricoles soutenues par les acteurs industriels (les traders) et les programmes d’action qui gravitent autour d’eux mettent l’accent sur l’augmentation des rendements. L’industrie le rappelle sans cesse : il faut produire plus à l’hectare pour augmenter le revenu des paysans. Dans ces discours, il faut lire «revenu» à l’anglo-saxonne, c’est-à-dire comme « the revenue », le chiffre d’affaires (Quantité x Prix). Les coûts de production sont très mal évalués, avec des estimations coûts / bénéfices se fondant sur des hypothèses insuffisamment vérifiées et sous-évaluant les risques de manque de main d’œuvre (ou plutôt : sous-estimant la difficulté de rémunérer une main d’œuvre adulte supplémentaire, sans faire usage de «pires formes de travail des enfants», cf. le rapport 2014 de l’Université Turane).

En agriculture, il faut toujours être prudent quant aux «recettes» toutes faites et exiger des réflexions plus approfondies sur les capacités et moyens locaux d’augmenter non seulement la productivité des parcelles mais aussi la résilience des exploitations familiales. Les planteurs ne sont pas tous des ignorants, loin de là. Leur supposée «résistance au changement» reflète le plus souvent tant une incapacité économique à se lancer dans des opérations coûteuses (les conseilleurs ne sont pas les payeurs) que leur souci de privilégier la résilience socio-économique par rapport à l’incertitude de gains annoncés. Rappelons que les planteurs ivoiriens avaient commencé à appliquer de l’engrais bien avant que cela soit encouragé par les organismes de vulgarisation et les traders. Ainsi, une véritable filière de la fiente de poule s’est mise en place à partir des années 2000, sans aucune aide financière de l’État ou de l’industrie [3].

Une «Initiative Engrais» a pris son essor à partir de 2013. Elle est mise en place par l’organisation internationale IDH dans le cadre d’un partenariat public-privé avec le Conseil du Café-Cacao et plusieurs partenaires de la World Cocoa Foundation (WCF). Il vise à faciliter la distribution d’engrais, et l’octroi de crédit de campagne pour que les membres des coopératives puissent acheter engrais, pesticides et herbicides. Ainsi presque tous les opérateurs proposent maintenant des crédits intrants. Ils le font soit en partenariat avec des institutions de microfinance, comme Advans Côte d’Ivoire (dont le programme cacao est maintenant largement imité par d’autres, au vu du succès d’Advans), soit directement comme par exemple Barry Callebaut avec l’appui de la Société Financière Internationale (IFC). Cet octroi de crédit pour le financement d’intrants répond à des préoccupations majeures : répondre à l’appauvrissement des sols par application d’engrais, et (aussi) faciliter l’utilisation de pesticides jugés nécessaires à des cacaoyères de plus en plus fragiles. Mais la réponse du cacaoyer à l’engrais est très variable selon les circonstances, la variabilité n’étant pas encore pleinement comprise. Cette réponse n’est pas non plus immédiate. Par exemple : le retour sur investissement d’un apport en phosphate ne se fait pas en un an (alors que le crédit, lui, doit être remboursé à la prochaine récolte). De plus, les résultats peuvent être annihilés par une mauvaise pluviométrie. Emprunter pour acheter des intrants est donc une stratégie qui peut être gagnante mais à haut risque pour le planteur : après tout, c’est le planteur qui emprunte plus de la moitié de son chiffre d’affaires annuel, et avec intérêts, sans que le trader ait une quelconque obligation à acheter son cacao. Rappelons donc ce fait trop souvent escamoté en microfinance : c’est l’emprunteur qui prend le plus de risque. L’individu a une obligation de rembourser capital plus intérêts, quels que soit les aléas de son résultat d’exploitation. Pour l’organisation prêteuse, le différentiel de taux d’intérêt couvre normalement les impayés, son risque est mutualisé, et parfois contre-garanti par les partenaires internationaux.

Faut-il continuer à planter comme avant ou encourager l’agroforesterie ? La « bonne pratique» inscrite dans les cahiers des charges de certification serait de 12 à 18 arbres d’ombrage par hectare, pas de quoi parler de véritable agroforesterie [4]. Mais encore faudrait-il que l’exploitant agricole ne soit pas décourager par son impuissance face à des exploitants forestiers venant couper ses arbres dans son champ, sans lui demander son avis, en toute impunité (et souvent «légalement», le régime actuel des concessions forestières le leur permettant apparemment). Et encore faudrait-il aussi que les conseils sur le choix des essences à planter tiennent mieux compte des particularités de chaque terrain et des potentialités de valorisation. Ainsi est-il vrai qu’il ne serait pas bon d’avoir des colatiers dans une cacaoyère ? Les conseils sur les «bons» et les «mauvais» arbres d’ombrage font débat. Il ne faut pas se fier à ce que dit au départ un planteur soucieux de répéter ce qu’il croit que l’expert veut entendre (les «bonnes pratiques» standardisées par les certificateurs et apprises par cœur lors des formations en «champs écoles paysans» et visites des «paysans-relais»). Que ce soit pour l’ombrage ou d’autres aspects techniques en lien avec les certifications, un article de l’agronome Marc Dufumier souligne très bien la difficulté d’éviter deux écueils : « des normes trop précises qui ne pourraient pas être appliquées à la lettre dans toutes les circonstances écologiques et socioéconomiques, ou des standards trop génériques qui pourraient donner lieu à des interprétations contradictoires et retirer toute fiabilité au processus de labellisation » [5].

Le cacao biologique est-il une option intéressante en Côte d’Ivoire ? Nous avons pu faire un tour rapide dans la seule coopérative certifiée bio en Côte d’Ivoire : la Société Coopérative Équitable du Bandana (SCEB), à M’Brimbo (près de Tiassalé). Cette coopérative créée en 2008 est largement soutenue par la SCOP française Ethiquable qui a payé la certification et achète la majeure partie des fèves. Pour le label ECOCERT, la coopérative a dû faire appel à un certificateur de la sous-région : il n’y en avait pas en Côte d’Ivoire. La SCEB pourrait-elle servir d’exemple à d’autres coopératives?

Pour le moment, les autres planteurs que nous avons rencontrés sont dubitatifs sur la possibilité de lutter contre les parasites et insectes nuisibles sans l’aide des produits chimiques conseillés par les vulgarisateurs agricoles. Tout particulièrement : «Comment venir à bout des termites; et comment faire alors contre les mirides» ? Si les paysans ne traitent pas leurs vergers, ce n’est pas faute de le vouloir, c’est qu’ils n’en ont pas les moyens ou hésitent à investir.

Lors de notre périple, nous n’avons rencontré qu’une seule fois, près d’Abengourou, une exploitante agricole qui refusait tout traitement pour sa jeune plantation: «Je fais beaucoup de vivriers dans mes parcelles. Il est hors de question que mes enfants mangent des produits chimiques». Cette responsable d’une coopérative (exclusivement féminine, ce qui est exceptionnek) n’avait jamais entendu parler de la SCEB qui travaille dans une toute autre région. Il y aurait vraiment beaucoup de travail à faire pour expérimenter plus de culture bio en Côte d’Ivoire : il semblerait que cela soit encore à contre-courant de ce qui était encouragé jusqu’à présent. Ceux qui pourraient promouvoir des initiatives bios ne jouent pas dans la même cour financière que les vendeurs d’intrants chimiques. Et pourtant, les industriels de la filière cacao devraient s’y intéresser eux-aussi, notamment pour diversifier leur approvisionnement en fèves certifiées biologiques: la Côte d’Ivoire n’a pas de problème de cadmium dans son cacao, contrairement aux principaux pays producteurs de cacao certifié bio…Des initiatives de certification organique sont d’ailleurs certainement en cours en Côte d’Ivoire, mais pas encore connues.

Il y aurait bien sûr beaucoup plus de choses à évoquer sur notre périple de 12 jours et nous ne parlerons des traitements post-récolte qu’après un prochain voyage en Côte d’Ivoire. Le plus important nous semble de rappeler une évidence : chaque région, chaque terroir a ses caractéristiques propres . Par conséquent, parler du «cacao ivoirien» en général ne peut que conduire à des réflexions imprécises. Disons que notre premier séjour fut l’occasion de «s’imprégner des difficultés du terrain», pour reprendre une expression utilisée par les cadres et élus ivoiriens faisant de courtes visites «à l’écoute de la population».

Quant aux difficultés d’une telle «imprégnation», elles furent très relatives pour nous. Grâce aux bons conseils de François Ruf (CIRAD) , nous avons pu mobiliser un duo de choc de l’ONG Agricole Local Partner (ALP) : Siméon, enquêteur cacao chevronné et infatigable intervieweur, et Karim, chauffeur expert en pistes boueuses et recherche des meilleurs maquis. Nous avons également beaucoup apprécié la disponibilité des représentants d’ECOM, d’Advans Côte d’Ivoire, des dirigeants de la coopérative CADESA, de la direction de la SOLEA et de tous les planteurs et villageois rencontrés.

Cet article et ses approximations n’engagent bien entendu que moi -même. Les erreurs éventuelles sont à considérer comme des preuves de la nécessité de revenir en Côte d’Ivoire pour consolider et approfondir.

Gabriel Metz

[1] Identification de caractéristiques agronomiques pour le diagnostic et la prise de décision de régénération des vergers de cacaoyers en Côte d’Ivoire. A.A. Assiri, O. Deheuvels, Z.J. Keli, B.I. Kebe, A. Konan et N. Koffi. African Crop Science Journal, Vol 24 – 3. 2016. [2] Bien lutter contre la maladie du swollen shoot du cacaoyer en Côte d’Ivoire (Fiche cacaoyer n°4). CNRA, 2016 (Note personnelle : les recommandations de cette fiche technique incluent des traitements chimiques incompatibles avec l’agriculture biologique). [3] Innovation paysanne : La « fiente de poulet » dans les cacaoyères de Côte d’Ivoire, une révolution agroécologique et sociale. François Ruf, CIRAD, avril 2015. [4] Pour les normes, voir : Code de Conduite Module Cacaos 1.1. Utz, 2015, et Interpretation Guidelines -Indicators for Sustainable Cocoa Production in Cote d’Ivoire (Ivory Coast). SAN/Rainforest Alliance, 2009. [5] L’adaptation de la cacao-culture ivoirienne au dérèglement climatique : l’agroécologie pourrait-elle être une solution ? Plate-forme pour le Commerce Équitable. Rapport de mission Marc Dufumier – Sept 2016. [6] Mineral and Organic fertilization stories in Côte d’Ivoire . Re-internalization of deforestation-led externalized costs. Présentation de François Ruf à l’ICCO World Cocoa Conference. Punta Cana, 22-25 Mai 2016.